|

|

|

|

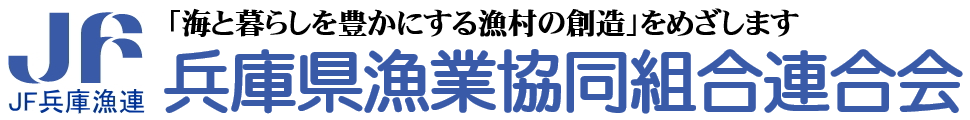

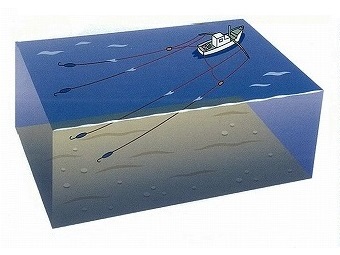

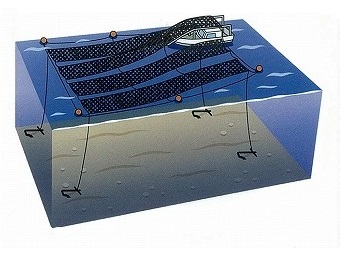

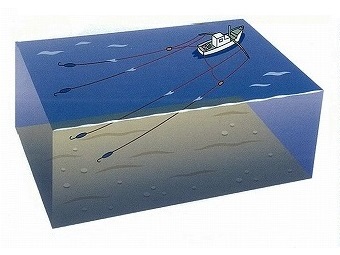

5トン未満の漁船で網をひき、海底にいる魚を漁獲する漁業です。

網は2本のひき網・袖網・袋網で構成されており、網の入り口の部分の構造も4種類に分けられます。これは地域によって漁法や漁獲物が異なる為です。

【主な漁獲物】

・エビ類

・カレイ類

・タイ

・タコ類

|

|

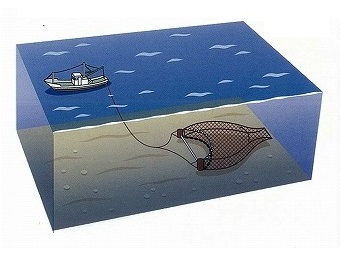

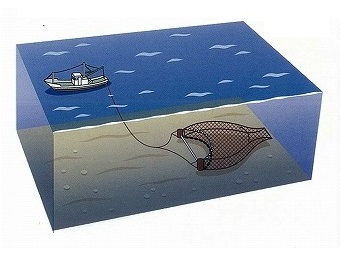

網を曳く2隻の網船と、魚を探し、漁獲された魚を陸に運ぶ漁獲運搬船の計3隻で船団を組んで操業します。

10トン未満の漁船で、海の表面にいる魚を漁獲しています。

【主な漁獲物】

・イカナゴ

・シラス

|

|

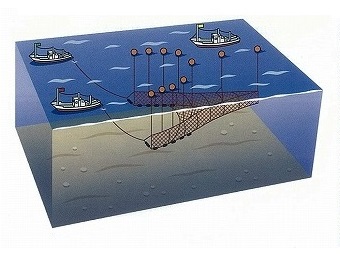

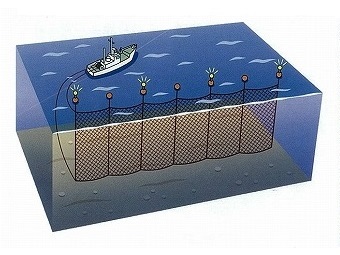

目標とする魚種が遊泳・通過する場所を遮断するように網を垂直に張り、その網目に魚の頭部を入り込ませることで魚を漁獲する。

魚種や地形によって網目の大きさや漁法が異なります。

【主な漁獲物】

・サワラ

・ガザミ

|

|

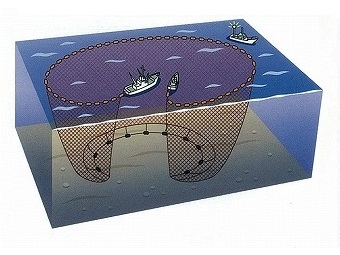

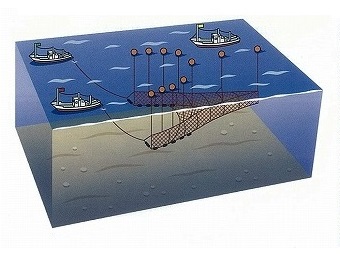

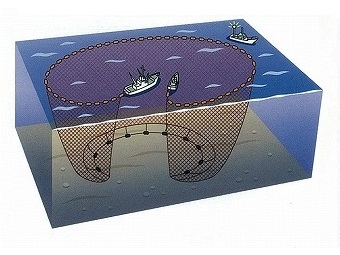

同じ大きさの2隻が網の両端を持ち、魚の群れを囲む様に巻いて漁獲します。

網を広げる時以外は出港から入港まで、2隻はピッタリと引っ付いて走ります。

【主な漁獲物】

・サワラ

・アジ

・サバ

・イワシ

|

|

手作りの疑似餌を付けた釣り糸を操って、魚を漁獲する漁法です。

一本釣りが中心ですが、疑似餌を付けた釣り針をたくさん付けた網を流す「ひき縄」も釣り漁のひとつ。漁獲する魚の量は少ないものの、魚の体に傷が付きにくい為、高値で取引されています。

【主な漁獲物】

・タイ

・サワラ

・アジ

|

|

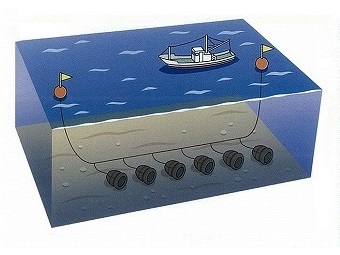

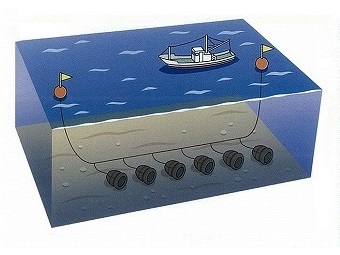

素焼きやプラスチック製の壺を海底に沈めて1〜2日放っておき、中に入ったタコを漁獲します。

タコは海底の岩場などの穴に住み着く習性があり、タコつぼを穴と錯覚して住み着いたところを引き上げるという、タコの習性を利用した漁法です。

曳網等で漁獲されたタコは傷が付いて傷みやすいため、タコつぼ漁で漁獲されたタコは珍重され、あまり市場には出回りません。

|

|

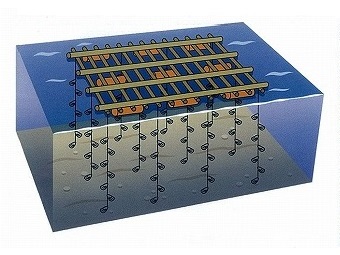

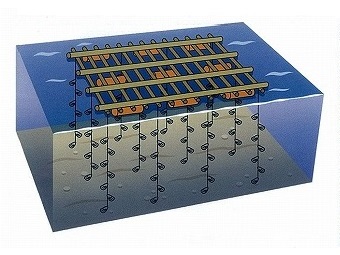

竹などで作った筏を海に浮かべ、その筏から牡蠣の稚貝を付けたロープや、アサリの稚貝を入れたプラスチック製のコンテナ等を吊り下げて養殖します。

牡蠣養殖は水揚げ後にむき身用と殻付き用に分け、むき身用はそれぞれの漁業者の加工場でむき身にして出荷されます。

現在は主に瀬戸内海の西側で盛んに養殖が行われており、毎年1月〜2月にかけて赤穂市や相生では牡蠣祭りが開催されています。

|

|

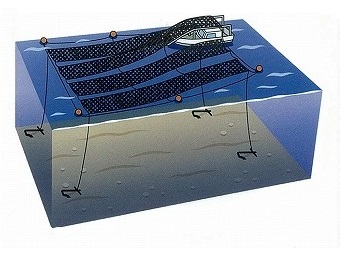

錨で四隅を固定したロープで作った枠の中に、海苔の種を付けた網を張り、海苔を養殖します。兵庫県では浮き流し方式と呼ばれる方法で海苔を養殖しています。

養殖した海苔を刈り取って乾燥させ、板のりに加工するところまでは漁業者が行っています。加工させる工程は機械化されています。

毎年11月になると瀬戸内海側の至る所で海苔の養殖が行われ、全国でも有数の海苔生産枚数を誇ります。

|

|